“3月在坪山拍戏,经常下雨,地特别滑。”回忆起拍摄电影《营救飞虎》的日子时点点赢,韩庚说。

影片取材于广东东江纵队的营救故事。剧组在深圳坪山复刻了红磡、湾仔的街景,大亚湾、亚公顶森林公园等惠州风光也呈现在银幕上。

《营救飞虎》的镜头,将我们带回到20世纪40年代的香港街头:爆炸声、哭喊声、雨水与血迹交织。韩庚饰演的“欢少”,咬紧牙关,将所有隐忍吞进心里。

“很多时候,你只能咬牙握着拳头,假笑,掩饰自己。”在北京接受南方+记者独家专访时,韩庚说。

他这样诠释“欢少”这个角色:一个擅长伪装、精通多国语言的地下党员,没有前线战士的光环,更像是“戴着面具活在真实与虚假之间”。

眼前的韩庚比银幕中更显清瘦安静。他表示,这部电影不仅让他走进一段历史,更让他进一步走近了自己。

成为“欢少”:假笑,也是一种武器

《营救飞虎》的故事背景设定在1941年日军侵占香港的黑暗时期。在那三年零八个月的岁月里,东江纵队港九大队作为香港地区唯一坚持抵抗的武装力量,完成了包括营救美军飞行员在内的多项危险任务。

据史料记载,港九大队在抗战期间曾营救8名美军飞行员,电影正是取材于这段真实历史。

韩庚饰演的“欢少”,是潜伏于敌后的关键人物。他凭借日语、英语、粤语等多语言能力周旋于复杂环境中,依靠的不是枪火,而是智慧与伪装。

韩庚为角色构建了完整的人物小传:受过良好教育的富家子弟,具备极强的应变能力,且在上海执行过多次任务。作为潜伏者,欢少必须时刻忍受侵略者的恶行,却仍要赔笑应和,只为了完成任务。

演绎这样的角色,成为一种精神淬炼。正如韩庚所说:“那种假笑,是一种折磨。”很多时候,欢少都想以微薄的力量改变现状,去拯救香港的难民,“真的很想拼命”,但却只能强忍在那里,“牙都要咬碎了”。

点点赢

点点赢

韩庚饰演的“欢少”,是受过良好教育的富家子弟。

作为潜伏者,欢少眼看着战友死亡,却不能流露一丝悲伤。“那些记忆和悲伤压在心里面,成为支撑他坚持下去的最大支柱。”韩庚分析道。

接拍前,韩庚对“东江纵队”的了解有限。他通过查阅大量史料、观看纪录片,以及与广东当地老人交流,聆听他们讲述烽火岁月的真实故事。

“这支队伍里有女性、青年,甚至还有孩子。每个人以不同方式努力,却信念一致。”这个发现让他对角色有了更深的理解,“很感动,每个人的能量非常大,真的很厉害”。

王丹妮饰演的三家姐,为了革命剪掉了头发。

韩陌饰演的虾米,奋勇当先侦察敌情。

剧组在坪山搭出了1940年代的香港红磡、九龙街景。当韩庚穿上戏服走进那个时空,空气中弥漫的已不再是表演,而是真实的痛感。炸红磡那场戏,群众演员躺满一地,母亲抱着满脸是血的孩子痛哭。“那一刻,所有演员都被触动了。”

此刻,他们不只是在演戏,更是在感受历史。

“广东人有种韧劲,为信念而努力”

多次在广东拍戏,韩庚对这片土地已十分熟悉。从赵宝刚执导的《特工任务》到如今的《营救飞虎》,广东成为他艺术生涯中的重要一站。

“在广东拍戏特别开心,美食太多了,很清淡。海鲜、潮汕牛肉……都让人回味,也特别有生活气息。”说到美食,他语气轻松,如数家珍。广东的海边同样让他流连忘返,“常去海边散步,特别舒服。”但天气也带来拍摄挑战,“三月经常下雨,地滑,进度慢,有时甚至不得不改戏。”

风物印象之外,更深刻的是他对广东人精神的理解:“广东人有种韧劲,吃苦耐劳,目标明确。就像东江纵队,不管来自哪里,都为同一个信念而努力。我很钦佩。”

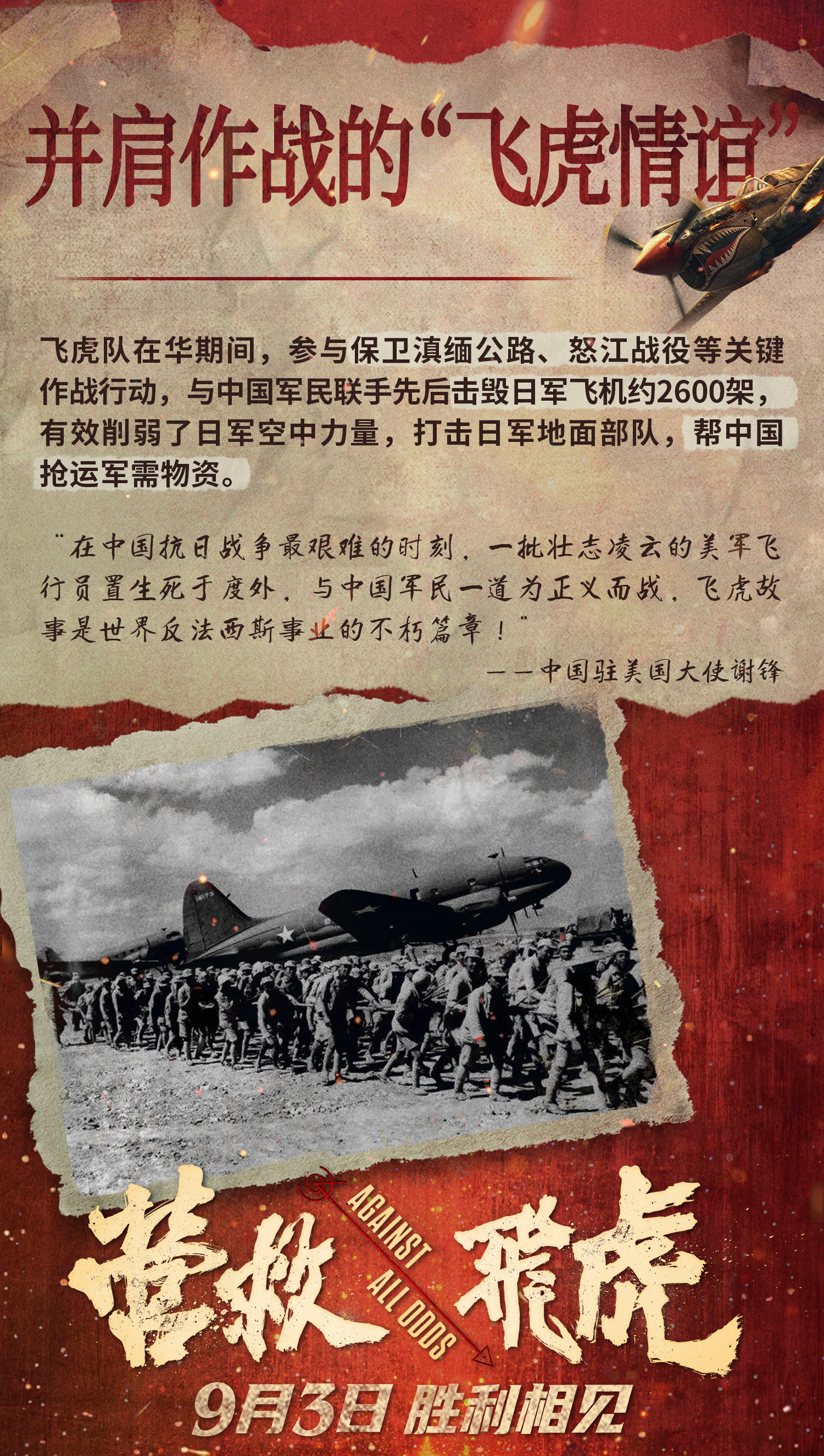

电影中有一句台词:“救美国人是你们的任务点点赢,现在也成了我的任务。”韩庚说,这就是“欢少”决定冒险救美国飞行员的动机——“不是命令,是使命。”

被营救的美军飞行员詹姆斯(米切尔·霍格饰)。

“每个人的任务虽然不同,但最终的目标是一致的。”韩庚解释道,欢少在营救美国飞行员之前,已经为东江纵队做了大量铺垫,比如引开哨兵、打通路线等。在当时信息极其不畅通的环境下,每个人都得靠察言观色、互相配合,才能协助同伴完成任务。

所以当欢少身份暴露的那一刻,说出“要把美国飞行员救出来”这句话,是出于一种很自然的信念:他们曾为我们付出,我们现在也要为他们去做。

这种信念的核心是为了和平、为了胜利,是为了拯救更多的人、改变痛苦的现状。

飞虎队在华期间,与中国人并肩作战。

当韩庚把这种信念代入表演中,确实会带来一种真实的能量。在拍某些戏的时候,他会不由自主地哽咽,全身起鸡皮疙瘩,甚至在某些瞬间,需要借助怒吼把情绪释放出来。

惠州是东江纵队曾经活动的区域,实地拍摄让韩庚更加贴近历史。“亲身在这个地方体验、拍戏,更能感受到那一代人的付出与贡献。”参观当地纪念馆,见到真实文物,让他更深刻理解那个时代的牺牲与奉献。韩庚说,在那段艰难岁月里,东江纵队是万千无名英雄的缩影。

电影虽已拍完,但一些东西永久留存。韩庚说,如今更懂得“珍惜当下”,“那个年代的人用生命换来和平,我们该真正铭记。”

他希望观众能被这部电影感染,“不只是看一个故事,而是继承某种精神与信仰。”

二十年回首:点点滴滴都是礼物

眼前的韩庚,内敛而沉稳。他坦言:“变得更安静、更柔和了。有了家庭和孩子之后,人自然而然地改变。人生不同阶段,本来就有不同的状态。”

2025年,是韩庚出道第二十周年。作为歌手,他需要展现光芒四射的舞台形象;而作为演员,则需要“藏”起那个光环。

这种“藏”不是消失,而是一种更深层次的“找”:找到角色的人格,也找到作为演员的自我。

青涩时期的韩庚(电影《致青春》剧照)。

近年来,韩庚接演的角色愈发复杂深沉。“或许是年龄使然,更契合这类人物。倒不是刻意选择,但我确实希望每一部戏都能有所不同,不断突破自我。”他坦言,随着阅历增长,对人物的理解也更为深刻。生活的体验、角色的揣摩、每一次拍摄的积累,都在滋养着他的表演。

饰演“欢少”需要极强的内心支撑。他为角色构筑完整的前史:“他家是开电影院的,是受过良好教育的富家子弟,因此具备出色的应变能力。”尽管这些背景未在正片中体现,却帮助他更好地把握角色的动机与情感。

他越来越注重“沉浸式”表演的体验。当置身于高度还原的拍摄场景,所有细节构筑出的真实感,让他自然而然地“成为”角色。“不需要刻意去演,只需要感受,就已经活在人物之中。”

也正因如此,他在拍摄中常常迸发出意料之外的即兴反应,一个细微表情、一个突发动作,皆是沉浸之后的真实流露。

2025年播出的剧集《借命而生》中,韩庚被认为上演“自毁式”转型。

从歌手到演员,对韩庚而言不仅是一场职业转型,更是一次自我打破与重建。“歌手和演员是两种截然不同的状态。”他说,做演员,意味着要褪去舞台光环,甚至暂时放下自己,将自我打碎、重塑,才能真正进入另一个灵魂。在他看来,这不是抛弃“包袱”,而是一场向内而生的修炼。

“如今的我,处于一种非常舒适的状态。”他说。若说舞台上尚存一丝昔日的影子,更多时候,他已学会放下,回归本真。在他看来,演员终究要回到生活,“贴近生活、感受生活,才是最好的课堂。”

韩庚20周年演唱会即将上演。他感慨:“时间真快,这二十年经历很多,但我很开心。最珍贵的是那么多人支持我,我们一起成长。”偶尔回看从前影像,他会忍不住感叹“好年轻啊”,仿佛一切就在昨天,但“不会特意怀念”,因为每个阶段都有好好成长和生活。

从舞台到银幕,从偶像到演员,这是一段关于坚持、自省与成长的漫长旅程。“享受过程,点点滴滴都是礼物。”或许这正是二十年从艺生涯带给他最深的领悟:不必急于证明什么,而是全心投入每次创作、感受每个角色带来的感动与成长。

从广东的海鲜大排档,到1940年代的香港红磡;从舞台上的光芒四射,到银幕中的深沉内敛——韩庚的旅程,仍在继续。而最好的部分,似乎才刚刚开始。

南方+记者 刘长欣点点赢

尚红网提示:文章来自网络,不代表本站观点。